Federico dice che Dava potrebbe essere la musicista che cerco per fare il duo. Ma Federico non capisce una cosa: Dava è una femmina. E secondo me neanche sa parlare l’italiano per bene.

Dava ha cominciato a venire al Centro a novembre. Da allora, si presenta tutti i venerdì, alla stessa ora. Supera il corridoio camminando veloce e a testa bassa, mettendo giù dei passetti vicini, che risuonano. Ormai saprei riconoscere quel rumore da un chilometro di distanza. I passi di Dava sembrano il ticchettio di un metronomo piantato fisso a 120 bpm.

Di solito io me ne sto qui, nella sala prove del Centro, come adesso. Questo è l’orario migliore: dopo i momenti caldi del pomeriggio, e subito a ridosso della cena. I gruppi avviati semmai prenotano per dopo le otto di sera, fino alla chiusura. Le lancette superano le sei, e il Centro Giò diventa improvvisamente deserto. Resta la segretaria, in attesa del cambio con l’altra donna, quella che comincia le pulizie. Resta qualche ragazzo nella sala Internet, a scroccare un po’ di computer. Resta Federico, il volontario che adesso è anche un po’ il capoccia di questo posto. E resto io, a suonare. Mentre anche il bar tira giù la saracinesca, per chiudere la giornata.

A volte Federico lo evito apposta, perché quando mi vede parte sempre con un mucchio di domande che poi sono sempre le stesse: se va tutto bene, se la scuola procede, queste cose qua. Eppure mi sembra che nel chiedermi le solite cose, Federico mi studi un po’. Io gliel’ho detto spesso: non sono come quei ragazzi che cominciano a frequentare il Centro così, per fare in modo che qualcuno si accorga di loro e che alla fine raccontano la storia di una famiglia allo sfascio e blablablà. Io cerco solo la sala prove. Cerco l’amplificatore a cui attaccare il jack della mia Strato taroccata. Non c’è niente da capire: sono solo perché mi va di stare solo. E perché i miei amici del Cotone hanno solo voglia di pallone, pallone e pallone. Da un po’ di tempo a questa parte, dopo le solite domande Federico attacca con questa nuova solfa di Dava.

Giù al quartiere dicono che forse non è neanche normale. Infatti Dava viene al Centro per parlare con una dottoressa che riceve dalle sei in poi. Una dottoressa grassa ma con la faccia bella. Va sempre a finire che la dottoressa e io arriviamo insieme, qui al Centro. Solo che io mi fermo a metà del corridoio grande, subito dopo la stanza in cui adesso hanno fatto una nuova biblioteca, togliendo il biliardino e il tavolo da pingpong. Quelli adesso si trovano proprio in mezzo allo slargo finale, prima dell’ufficio di Federico.

Federico ha l’età di mio fratello, è da quando mi ricordo che lo vedo circolare per casa. Ma al contrario di Giacomo, lui non ha fatto domanda alla Lucchini. Una volta mi ha spiegato quello che sta cercando di fare qui, ormai da qualche anno, e io non ci ho capito tanto. Diceva di tutto questo progetto di operare con le associazioni, con l’obiettivo di farne una sua, un giorno, per dare lavoro agli svantaggiati. Allora a quel punto ho detto: «Darai un lavoro anche a Giacomo? ». E mio fratello mi ha rifilato uno scappellotto. Ma io parlavo sul serio. Meglio stare in un posto come il Centro Giò De André che in quello schifo di fabbrica, dove qualcuno a volte ci crepa anche.

È stato un po’ strano quando Federico mi ha portato qui la prima volta. Un giro lunghissimo, in cui ho visto ogni stanza. E poi fuori, nel campo di calcetto. Lo spazio per lo skate-trial, quello per il parkour. Mi ha fatto vedere persino gli uffici, compreso il suo, con la scrivania sempre strapiena di fogli. Federico aveva appena avuto l’idea di far ridipingere di nero le pareti di un corridoio. «Qualsiasi ragazzo o ragazza può mettere i suoi lavori qui», mi disse quella volta. «Fotografie, disegni, dipinti veri e propri. I ragazzi portano i loro lavori, e noi creiamo uno spazio espositivo temporaneo». Poi aggiunse: «Abbiamo già un calendario pienissimo». Nel dire così gli brillavano gli occhi. Alla fine ci fermammo di fronte a una porta imbottita. Federico mi guardò. «Ma forse a te interessa di più questo». E aprì.

Mi sembrò incredibile che esistesse un posto come quello: una stanza grande, insonorizzata. Piena di amplificatori e strumenti, persino una batteria. A una parete erano appesi i cavi. Lì vicino, vidi due chitarre e due bassi. C’era anche un mixer, i microfoni… Tutta roba che chiunque poteva utilizzare. Bastava prenotare in segreteria.

«Dice Giacomo che ti sta passando per la testa l’idea di farti prendere una di queste», fece Federico impugnando una chitarra. «Magari puoi venire qui a farti le ossa. C’è un insegnante di musica ogni martedì».

Da quella volta, sono passati quasi due anni.

Dava la vedo a scuola, ma anche lì non ci parliamo mai, perché è in un’altra sezione dello Scientifico. A volte la spio di traverso, ma non perché mi piace: mi viene di pensarla nella prima volta in assoluto che l’ho vista arrivare al Centro.

Non era venerdì, ma un martedì. La porta in cui sparì era la stessa in cui sparisce adesso. Solo che nei giorni pari a quell’ufficio appiccicano fuori un foglio con una scritta diversa: “Consultorio”.

All’epoca non sapevo il significato di quella parola, lo chiesi a mia madre, che subito sbiancò, dicendomi: «Perché me lo chiedi?». Le risposi che ne avevo sentito parlare a scuola e basta. Lei mi rifece la stessa domanda, ferma: «Perché me lo chiedi?». Dopo averle giurato cento volte che io non c’entravo niente, mia madre mi disse che al consultorio ci vanno le ragazze che credono di essere rimaste incinta.

Non me lo tolsi dalla testa per giorni: Dava aveva quindici anni come me, e forse si era presentata in quel posto per farsi dire un modo per evitare una gravidanza. Eppure anche a scuola se ne stava sempre un po’ per i fatti suoi. Se la vedevo parlare con qualche compagno, aveva un atteggiamento distaccato. Dava è una di poche parole e molti sguardi. Solo io sapevo che aveva fatto l’amore con qualcuno. Solo io sapevo che adesso continuava a venire al Centro Giò nei giorni dispari, per parlare con la dottoressa che di solito si occupa dei casini di famiglia.

Insomma, mi ero accorto di lei.

Io e Federico non andiamo d’accordo su un punto: lui non vede l’ora di far arrivare qui tutti i ragazzi di Piombino; io spero il contrario esatto. A volte provo a pensare a quanto l’amico di mio fratello non abbia tregua, e arrivo sempre a questa conclusione: che palle averci sempre qualcosa da fare. Che palle doversi sempre inventare un modo per avvicinare i giovani a questo posto.

Qui al Centro Giò fanno i tornei di biliardino e di pingpong. Fanno le mostre dei disegni e delle fotografie di ragazzi che non te lo aspetteresti mai. Federico si alza una mattina e si fa venire un’idea. La scrive, la porta a quelli del Comune. Dopo stampa un sacco di locandine e le va ad appiccicare in tutte le scuole.

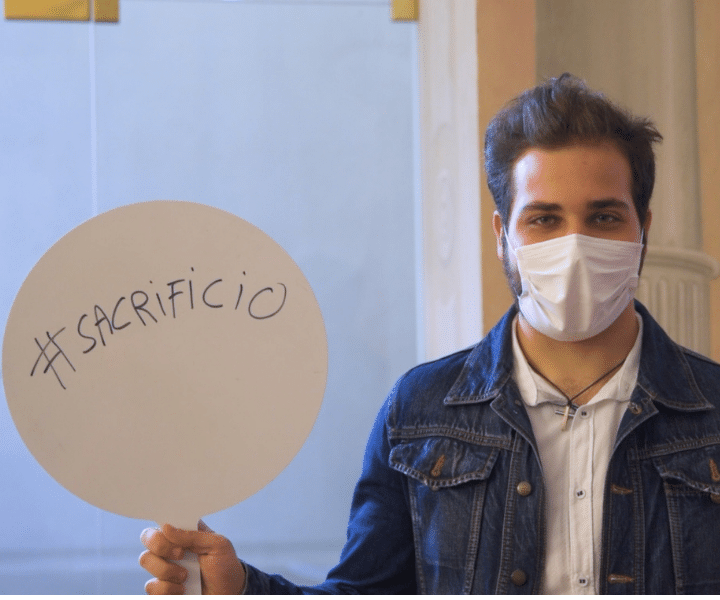

È Federico ad aver avuto l’idea dell’Open Box. Tutta una baraonda nelle strade del centro, tra flash mob, gare di rap, canti, balli, spettacoli di strada, esibizioni di matti che con una BMX sono capaci di pedalare sul corrimano di una scalinata. Nel frattempo, i graffitari si fronteggiavano a botte di murales stesi su grandi lastre di compensato. Lastre che adesso riempiono le lunghe pareti del corridoio del Centro. Fa strano vedere quanti ragazzi sappiano fare delle cose e se ne vadano in giro senza dirlo a nessuno. Poi arriva un Open Box qualunque, e saltano fuori dal niente.

Sempre Federico ha poi organizzato il Giò Games, e anch’io qui mi sono divertito un po’: una specie di Lucca Comics in miniatura. Insieme ad altri ragazzi del Centro ce ne siamo andati in giro per Piombino a recuperare i centotrenta pancali che i volontari mettevano a disposizione. Con questi, costruimmo la muraglia d’ingresso della manifestazione. Ovvero, la cinta di un castello vero e proprio, con tanto di bastioni laterali.

Federico è una furia di idee e a volte ha la capacità di coinvolgere anche quelli come me, che di solito se ne stanno qui da una parte, cercando solo una cosa: la solitudine. E l’ispirazione giusta.

Anche il contest di fine anno viene da un’idea sua. È ormai giunto al quarto anno. Tutti i gruppi di tutte le scuole possono partecipare, unica regola: che sia un pezzo originale, niente cover. Sul bando del Giò Contest c’è scritto che lo scopo della manifestazione è quello di stimolare la creatività dei partecipanti. La serata si svolgerà nell’auditorium del Centro. E si può partecipare anche come solisti, accompagnati da uno strumento, una base o tutte e due le cose insieme. Piccolo particolare: io su un palco da solo non ci vado neanche se mi sparano. Sa troppo di sfigato. Tra le mie priorità non c’è quella di diventare lo zimbello di tutte le scuole.

Per contro, non ho lo sputo di un gruppo, sempre per il solito motivo: giù al quartiere i miei amici pensano solo a tre cose. Il pallone, il pallone e il pallone. Per un momento mi convinco di questa mossa: adesso vado di là, m’invento una febbre improvvisa e torno a casa, al sicuro. Mi guardo allo specchio del bagno. Sono pallido da morire. Ai lati degli occhi vedo delle stelline luccicanti. Forse tra un momento mi metterò a vomitare. Nel frattempo ascolto le vibrazioni del gruppo che sta suonando adesso, sarà questione di altri tre minuti al massimo e dopo toccherà a me. Ci penso e un’ennesima esplosione nucleare mi devasta le budella.

Di là, tra il pubblico, ci sono tutti. C’è mia madre, c’è mio padre. Giacomo ha preso ferie apposta. Di là, tra il pubblico, c’è tutta la Piombino che va dai quattordici ai vent’anni, e questo significa solo una cosa: tra meno di tre minuti mi rovinerò con le mie stesse mani. Senza considerare che Dava non si vede ancora. Probabilmente stanotte mi suiciderò. Infatti rivedo tutta la mia vita, in pochi attimi. Soprattutto questi ultimi due mesi. Quando una sera Dava si è soffermata di fronte alla finestrella della regia, ho smesso immediatamente di suonare. Poi è comparso Federico accanto a lei. Sorrideva. Dopo sono entrati.

I primi, imbarazzatissimi saluti di circostanza. Quindi Federico ha indicato lei. «Dava suona il violino», ha detto. «Lo fa da quando aveva sei anni. Ha cominciato in Albania, e…». Altri blablablà di questo tipo. Finché alla fine Federico se n’è andato con queste parole: «Va bene, vi lascio. Chissà, magari stiamo mettendo le fondamenta di un gruppo storico». Appena Federico ha chiuso la porta, mi sono tolto il laccio, mettendo la chitarra nella sacca. La prima sera abbiamo solo parlato. Cinque minuti al massimo. Forse trenta parole in tutto. E ci siamo dati appuntamento per il giorno dopo.

La parte più difficile è stata cantare davanti a lei. Abbiamo trascorso un intero pomeriggio con me che giravo all’infinito i soliti quattro accordi, arrivavo al lancio della voce e mi bloccavo. Dava mi accompagnava, costruendo linee di violino a braccio. Era evidente che la sua preparazione musicale non era neanche confrontabile con la mia.

Crepe l’ho scritta una sera, durante le vacanze di Pasqua. Neanche lo capisco di cosa parla, e in fondo mi va bene così. Mi piacciono le canzoni dove le parole se ne vanno un po’ a spasso, dilatate dalla musica, prendendo un significato diverso, a seconda del momento o di chi ascolta. Crepe comincia arpeggiata e poi stacca su uno stoppato battente. Dava è stata fenomenale nello scrivere le sue parti. Nello special centrale fa un assolo di note lunghe. Mezzo minuto che ti si pianta in testa a martellate. È stato bello, dopo un po’ di prove, cominciare ad accompagnarla a casa per un bel pezzo. È stato bello anche il primo bacio e tutto quello che è successo dopo. Solo che adesso ha deciso di lasciarmi nella merda davanti a un pubblico latrante.

Mi dice che la devo scusare, ma ha avuto dei problemi. Le rispondo che i suoi problemi si stavano per ammucchiare clamorosamente ai miei: se bisogna affondare, almeno facciamolo insieme. Sul palco dell’auditorium i ragazzi di una quinta ITC staccano gli strumenti e se ne vanno molleggiati, con i gridolini delle femmine che sottolineano ogni loro movimento.

«Hai paura?», mi domanda lei soffermandosi a guardarmi. Il termine “paura” per un attimo mi fa sorridere. Non è esattamente la parola che avrei scelto per cercare di descrivere lo stato di panico mostruoso in cui mi trovo. «Sì», le rispondo. «Di brutto».

Sul palco c’è Federico, che per l’occasione si sta improvvisando presentatore. Di colpo mi accorgo che tra dieci anni non mi dispiacerebbe essere un po’ come lui. Nel frattempo muoio dentro mentre lo sento pronunciare il nome del prossimo gruppo. Un duo, di cui racconta la breve biografia leggendo degli appunti su una cartella che tiene in mano.

Dice che i Paturnia si sono formati da pochi mesi eccetera eccetera. Chitarra e voce: io. Violino: Dava. E ci chiama sul palco.

«Bisogna andare», sento dire di lato.

D’un tratto mi sorprendo calmissimo, lo sguardo perso nel vuoto. Non penso al pubblico né alla mia inutile reputazione da quattro soldi. D’un tratto penso a Dava. È un po’ di tempo che ci frequentiamo, ma non mi ha mai raccontato cosa va a fare ogni venerdì nella stanza della dottoressa. Non mi ha mai raccontato perché un giorno ormai lontano si è presentata al Centro Giò, attendendo di fronte a quella solita stanza, quando le cambiano il nome.

La guardo. Dava mi sorride.

È impossibile da spiegare, ma improvvisamente m’importa solo di andarmene là, a suonare una canzone nostra.

Le sorrido anch’io.

Poi dico: «Va bene. Andiamo a smerdarci un po’».

Scopri le opportunità di Giovanisì per Servizio Civile

le storie

le storie